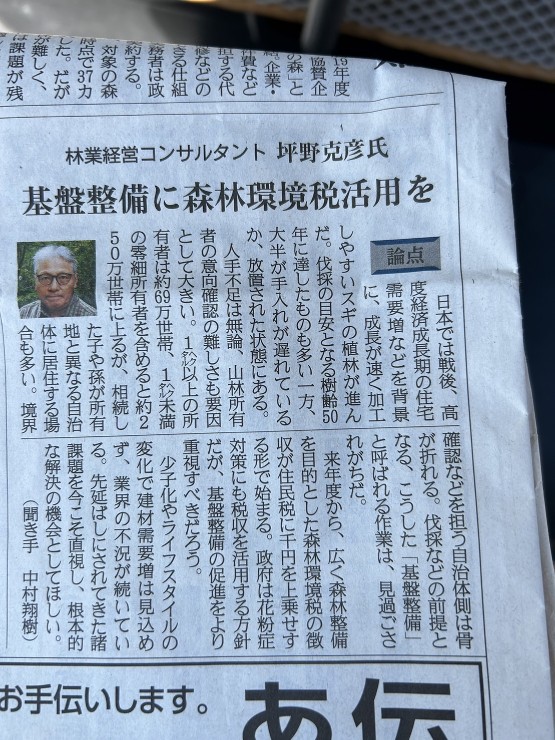

昨日の産経新聞朝刊に、私がコメントした記事が掲載されるということで、朝一番に、最寄りの売店に行き、3部ほど買ってきた。スギ花粉「30年後半減」に壁という大きなタイトルで特集記事がすぐに目に入り、その中で、「論点」として、「基盤整備に森林環境税活用を」という小見出し付きで、私のインタビュー記事があった。顔写真も入れてくれて、400字くらいのボリューム、小規模産業である、森林・林業の専門家として、破格の扱いである。

記事は、スギ花粉対策として、政府が打ち出した「30年後にスギ花粉を半減」という数値目標に対して、各地を取材し、これに疑問を投げかける論調になっている。取材を担当した記者によると、「スギ花粉症の取材をしているうちに、林業が抱える本質的な問題に突き当たった」とのことで、私に対する取材をすることになったという経緯である。

記事の中で、秋田県森林組合連合会の笹村総務課長は、「木が売れるようになれば切れるようになり、切れるようになれば植え替えが進む。そうした『循環』の確立がままならないと花粉症対策は成立しない」と話している。樹種転換の植林のためには、まず皆伐が必要になり、皆伐して出てくる原木が適正な価格で売れないと、森林所有者に還元ができず、同時に林業事業体も伐採などの費用をまかなうことができない。需要を大幅に上回る木材供給は、木材価格の暴落を招き、林業側としての死活問題となってしまう。

さらに、記事の中で、民間企業と連携して森林整備を進めている、東京・多摩地域の関係者は、「このペースでは、伐採や植え替えを終えるまで約250年かかる」と打ち明けたとのことだ。木材価格の問題と担い手不足の問題、さらに、森林所有者の山離れや境界確認など基盤整備の問題等々、花粉症対策のための樹種転換に立ちはだかる大きな壁がそういった林業が抱える諸問題に起因するということを取材でもって解明した産経新聞の視点は正鵠を射たものだと評価できる。

スギ花粉症対策から始まって、林業の構造的・本質的問題に焦点がいき、全国紙が、実態を報道してくれることは、林業関係者にとっても大変、有り難い。時あたかも、森林環境税の導入前で、これを負担する国民が、森林・林業について正しい認識や理解をもって、国民資産ともいえる我が国の森林、そしてそれを整備管理する林業というものを、一緒に考え、よりよい方向を探るという流れになっていくことを願うもの。「森林を大事にしない国には、真の文化は育たない」とよくいわれる。今回の産経新聞の記事は、そのこと改めて向き合ういい機会になった。

株式会社フォレスト・ミッション 代表取締役、林業経営コンサルタント、経済産業大臣登録・中小企業診断士

我が国における林業経営コンサルティングを構築した第一人者であり、これまで470超の林業事業体の経営コンサルティングに携わる。2015年から、活動拠点を東京から信州・蓼科に移して活動中。