このところ、読書の意欲が一段と高くなってきており、仕事の合間や休日に読書に耽溺する時間を積極的に確保している。改めて考えると、「読書ができる環境にあるのに、これをしないということは、この世に生きる人間としての知的怠慢そのものだ」というごく当たり前の結論に収れんする。尤も、私の場合は、そんな格好のいいものではなく、単なる「活字中毒」常に本に触れていないと落ち着かないという「強迫観念」的なものを読書には感じているところがある。

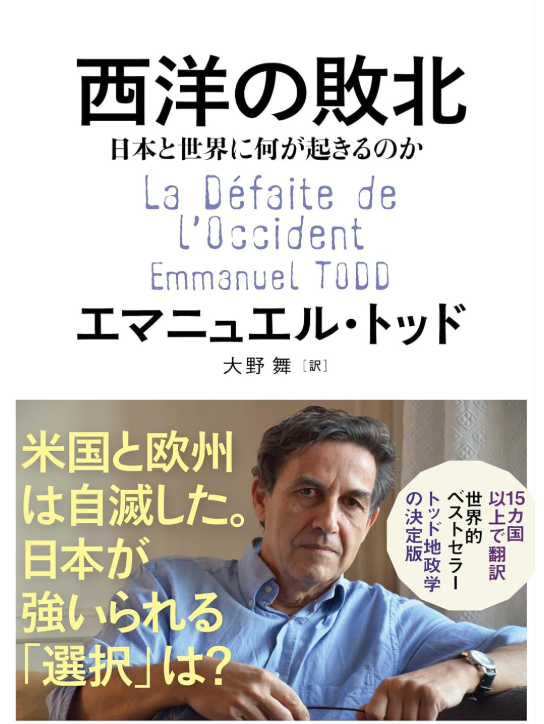

これから読もうとしているのは、エマニュエル・トッドの「西洋の敗北」(2024年11月文藝春秋刊)である。この人は、フランスの口統計学者、歴史学者・人類学者であり、これまで、ソ連の崩壊やイギリスのEU離脱、トランプ政権の誕生などを予言している。(ウキペディアより)年齢は73歳で私よりも少し上の世代で、家族制度が社会の価値観を生み出すという考え方は、私には新鮮で、「経済は人のつながりや動きで形成される」という自分自身の考え方にも通底するところがある。

今日は、これから重要な案件があり、テンションを上げてそれに臨むことになるが、それが終わって帰宅したら、明日からこの「西洋の敗北」を読み進めようと思っている。ゴルフの予定も入ってはいるが、それはそれとして、読書をする空間は、自分にとっての「聖地(サンクチュアリ)」であり、それに耽溺する時間は、「知力が彷徨う旅行の時間」と云える。若い頃の読書は、ひたすら知識をインプットするもので、その知識欲求を充足することが目的化していたきらいがあったが、ここのところの読書は、自分自身の考え方や人生哲学というものを踏まえて、いろいろな事象の捉え方を検証していくという営みになっている。

先般も、ある本を読んでいて、「洞察力を磨く」ということの重要性を再認識した。洞察力とは「物事の本質を見抜く能力」のことをいうが、これは、今やっている仕事にも通じるところがある。すなわち、いろいろな事象を表面的に捉えず、その背景にある物事の関係性や真相というものを追求していく。そして、私の仕事の場合は、その本質的なところ、真の姿を炙り出し、あるべき姿とのギャップ=問題について縷々改善や解決のための助言をしていくということになる。しかしながら、その「洞察力」というところでは、まだまだ浅学非才、道半ばであると自覚していて、読書への欲求というものは、その発露なのかもしれない。

株式会社フォレスト・ミッション 代表取締役、林業経営コンサルタント、経済産業大臣登録・中小企業診断士

我が国における林業経営コンサルティングを構築した第一人者であり、これまで470超の林業事業体の経営コンサルティングに携わる。2015年から、活動拠点を東京から信州・蓼科に移して活動中。