昨日、自室のデスク回りを整理していたところ、2005年頃から2007年頃にかけての仕事関係の資料類を保存していた、ハードディスクが出てきた。2005年といえば、私自身にとって、1999年4月に中小企業診断士に登録し経営コンサルティングの仕事を開始してから6年余りの「雌伏(下積み)期間」を経て、表舞台に躍り出た記念すべき年である。その時、私は満48歳だった。森林・林業には、2003年から携わっていたが、全国展開になったのが、この2005年である。

その後、2007年度から、私は森林・林業に専門化した「林業経営コンサルタント」として活動を続け、2009年に活動拠点を神戸から東京に移した。表題の「講演」は、2005年11月に、兵庫県の丹波市・市島町という京都府・福知山市に近い小さな町の商工会青年部に招かれて実施したものだった。確か、診断士の先輩が紹介してくれた案件だったと記憶している。その年の8月に、神戸市内の老舗船舶修繕会社の再生支援に着手し、また、同時に全国森林組合連合会と基本契約締結の上、全国の森林組合への経営改善等の助言活動が始まった。平均の睡眠時間が約1時間半という、異常な仕事環境の中で、私は6年半の下積みから這い上がった喜びに勇んで夢中になって、目の前の案件に邁進していた。その最中での講演だった。

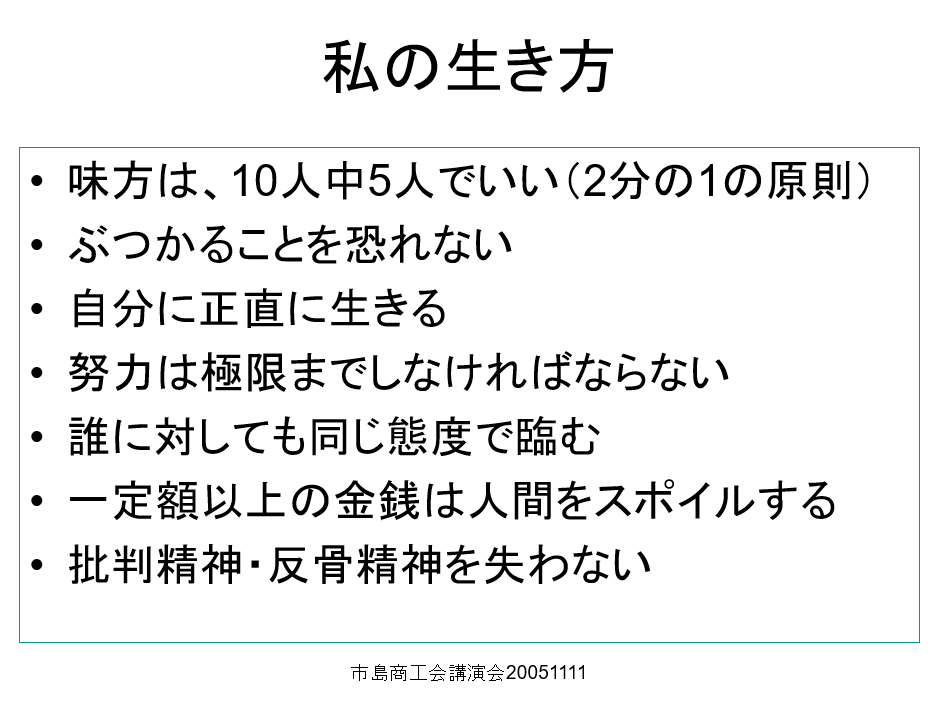

聴衆は、当地の商工会青年部の会員、10数名だったと記憶している。私はそこで、彼らに対して「ありきたりな経営の話」ではなく、衰退する地方経済に対して、若手経営者として、どういう考え方で何をすべきか、極めてわかりやすく具体的な内容を開陳した。講演という名のつく活動を、この職業に就いてから、年間平均15回として、26年間で400回近く出講したと思うのだが、自分としては、この小さな町の小さな商工会での講演が、最も印象に残っている。講演資料のPPTの中で、2枚ほど、自分でもインパクトがあったと思うものを以下に掲載することにする。

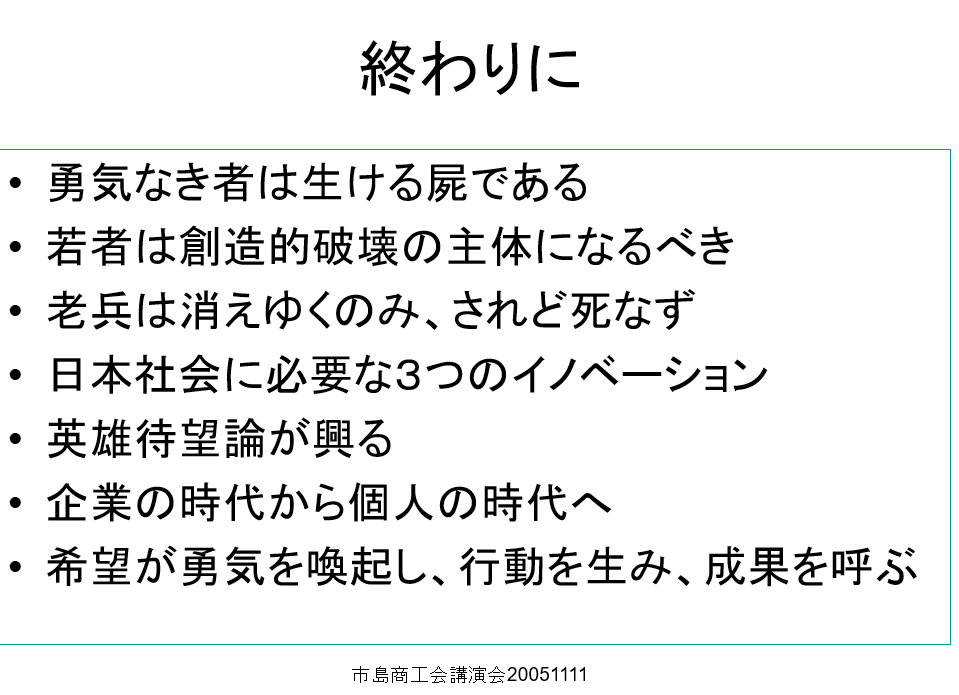

私がその時、45歳以下の青年部の経営者達に言ったのは、こういうことだった。「国が悪い。政治が悪い。地方はダメだと嘆いたって、そこからは何も生まれません。自分たちの手で自分たちの町の経済を少しでも良くするためには、何をすればいいか、最もわかりやすく効果的なのは、あなた達が自分の会社で、1人でいいから正社員を雇用することです。その人に年間300万円かかるとして、その人件費をまかなうために必要な売上は、労働分配率や粗利益率を勘案すると、ざっと1,000万円、商工会青年部の会員が30人いるとして、30社が30人の新規雇用をやれば、そのための売上が総額3億円になります。2人だとその倍の6億円、それがそのままこの地域での売上増となり、税収増にもつながります。まず1人の新規雇用、何とかできるのではないですか?」

聴衆は、わずかに10数人だったが、講演が終わったとき、皆さんでとても熱い拍手を送ってくれた。その拍手の音は、いまでも耳に残っているような気がするくらいだ。講演のついでに、持参したギターで何曲か弾き語りもやった。ここで、私は自分の過去における講演の内容を自慢したいのでは決してない。このPPTに書いていること、この全てが私の「原点」であり、20年経った現在でも、この考え方は1ミリも変わってはいないということを言いたいのだ。確かに、20年の歳月が流れて、私の頭は白くなり、喜怒哀楽を含めた人生経験を積んできたこともあって、人間もかなり円くなった。しかしながら、基本的な「理念」や「人生観」はブレずに、そのまま自身に内在しているということだ。

2005年といえば、小泉進次郎農林水産大臣の父である小泉純一郎政権下で、新自由主義が吹き荒れていた時期である。大企業と中小零細企業の格差は開くばかりで、経済は東京一極集中が進み、地方経済はどんどん衰退していた。市島町も前年の2004年に町村統合で丹波市となったばかりだった。そういう時代に、ほぼ「無名」の経営コンサルタント(中小企業診断士)の「叫び」にも似た講演での発言は、若手経営者の心にどこまで残存し、そして、事後の行動につながったのだろうか? 講演資料をほぼ20年ぶりに見直しながら、自分の原点を確認し、「よし、これからもブレずにやっていこう」とつくづく思った。

株式会社フォレスト・ミッション 代表取締役、林業経営コンサルタント、経済産業大臣登録・中小企業診断士

我が国における林業経営コンサルティングを構築した第一人者であり、これまで470超の林業事業体の経営コンサルティングに携わる。2015年から、活動拠点を東京から信州・蓼科に移して活動中。